대가 소암 선생이 내게 준 호가 ‘죽음’이라니, 이걸 어쩌나

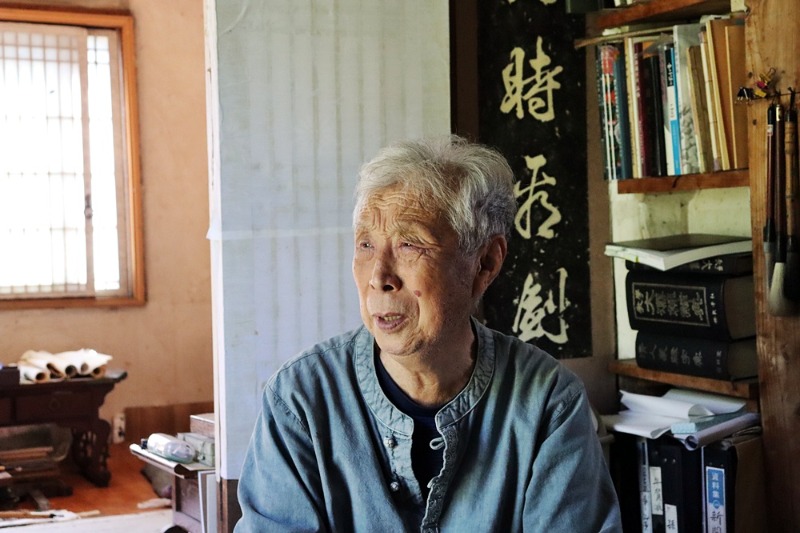

소농 오문복 선생에 대한 기억 - ③

경독재(耕讀齋 소농 선생 서재)와 관련해 잊지 못할 추억이 있다. 거기서 인생 처음으로 호를 받았기 때문이다.

80년대 어느 날 소농 선생으로부터 경독재에 잠깐 다녀가라는 전갈이 왔다. 소암 선생(素菴 玄中和 선생)이 오셨으니 뵙게 인사를 올리라는 말씀이셨다. 소암 선생은 일본에서 유학하고 젊어서 서예에 입문해 일본 유력 서예대전에서도 수상한 분이다. 한국서단을 대표하는 인물로 칭송을 받았고, 제주도에서 많은 제자를 양성하셨다.

그런 대가를 처음으로 뵐 기회가 찾아온 것이다. 첫 인사라 양주 한 병과 약간의 안주(기억 안남)를 사들고 경독재로 갔다. 그런데 그 자리에서 기대하지 않은 일이 생겼다. 소농 선생의 간곡한 부탁으로 소암 선생께서 내게 호를 지어주신다는 것이다.

■ 소암 선생에게 호를 받기까지

처음에는 받은 호는 죽음(竹陰)이었다. ‘대나무 응달’인데, 그건 늘 맑고 푸른 기운을 상징한다. 의미로는 좋은 호라고 생각했다.

그런데 그 호를 받고 음미해보니 ‘죽음’은 동사 ‘죽다’의 명사형 아닌가? 호가 썩 내키지 않아서 불문곡직(不問曲直)하고 “선생님 죽음(竹陰)이란 호는 조금 거시기 합니다.”라고 읊조렸다.

소암 선생님께서는 금새 눈치를 채시고 한참 생각에 잠기시더니 “그럼 죽범(竹凡)은 어떤가?”라고 물으셨다. 죽범(竹凡)이란 호를 제안하시자 나는 “네, 선생님 황공무지로소이다.”라고 말하고 얼른 받았다. 그 때를 생각하면 지금도 식은땀이 흐른다.

우여곡절 끝에 죽범(竹凡)이란 호를 받았지만, 아직은 호를 알리지도 않고 사용(?)도 안 한다. 대나무는 오래 전부터 선비들 사이에 절개 혹은 굳은 의지, 올곧은 기상을 상징하는 사군자 가운데 하나다. 그런데 ‘절개’. ‘의지’. ‘기상’ 같은 게 나와는 한참이나 먼 것 같아 쓰기가 망설여졌다. 이젠 나이도 칠순을 넘겼으니 조금씩 사용하면 어떨까 숙고하는 중이다.

■ 난 항상 소농 선생을 ‘저둘린’ 사람

지난 일을 돌이켜 보면 필자는 소농 선생을 가장 많이 저둘린(괴롭힌) 사람이다. 어느 날은 한 무리의 동인들을 선생께 인사시킨 다음 휘호를 부탁해 땀을 흘리게 하였다. 또 어느 날은 행사에 선생을 모시고 참석해 화선지에 글을 쓰시게 하여 곤혹스럽게 하였다. 미수(米壽, 나이 여든여덟을 이르는 말)를 코앞에 둔 소농 선생은 한 때 한 자리에서 열두 명을 위해 휘호를 하시며 필력을 과시 한 적도 있었다. 소암 선생 작고 후 호를 흴 소(素)에서 적을 소(小)로 바꾸어 소농(小農)을 사용 할 때 필력이 더 높지 않았나 감히 유추해본다.

-계속-

<저작권자 ⓒ 서귀포사람들, 무단 전재 및 재배포 금지>

이승익 다른기사보기