깊은 산속 관음사와 법정사 주변엔 화전이 빼곡했다

[한상봉의 ‘제주도 화전] (57) 도순동 화전민(1)

도순동에 화전이 있었다는 근거는 1914년 토지조사사업에 따른 지적원도와 「1918년 조선오만분일지형도」 제주지형도에서 확인할 수 있다.

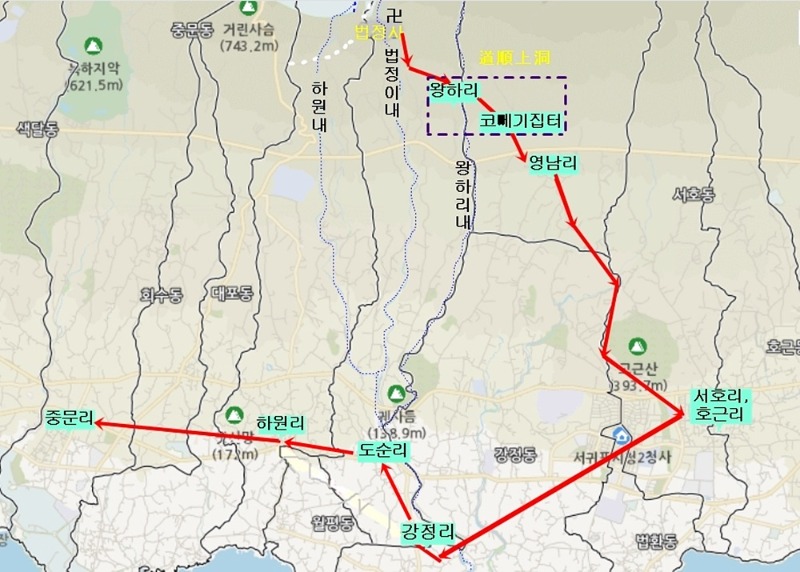

1914년 4월 지적원도에는 도순동에 200호의 집이 있었다. 이 중 구머흘과 왕하리 화전은 도순동 전체 6.5%에 해당하는 13세대가 살았다. 화전은 고지천이라 잘못 알려진 ‘법정이내’를 중심으로 도순목장 ‘동케’와 ‘서케’ 국림담의 위와 아래에 있었다.

‘영림소담’ 또는 ‘중원이켓담’으로도 불리는 국림담은 서케는 630m 고지 선상에, 동케는 철탑 아래 600m 고지 선상에 위치한다. 1914년 지적원도에 보이는 일반 번지는 국림담 북쪽 1357∼1367번지에 ‘구머흘화전’이 있었으며, 국림담 인근 1339번지 일원과 1354번지 일원에 왕하리화전이 있었다. 또한, 이름이 알려지지 않은 화전민 거주지 몇 곳이 있었고, 법정사 항일운동 발상지에는 스님들이 거주하고 있었다.

제주도 중산간 상부에 사찰이 존재하는 곳은 관음사와 법정사뿐이다. 사찰 인근에 화전민들이 살고 있었기에 사찰은 홀로 떨어져 있거나 인적교류가 없는 고립되 곳이 아니었다. 아라동 관음사 인근엔 ‘춘선도’, ‘남열밧’, ‘글채밧(흘축밭)’, ‘진페기지슴’, ‘능화’ 화전이 있었으며, 도순동 법정사 인근엔 ‘구머흘’, ‘왕하리’ 화전이, 영남동엔 ‘코뻬기’, ‘서치모르’ ,‘판관’ 화전, 하원동에는 ‘너른도’와 거린사슴오름 뒤 중문동엔 ‘윤못’ 화전이 있었다.

이들 화전과 사찰은 길을 통해 연결되어 있음이 「1918년 조선오만분일지형도」에 점선으로 보이고 있다. 도순동 화전민들은 1918년 법정사항일운동에 참여했고 66인의 항일운동가 중에는 옥고를 치른 애국지사도 있었다. 항일운동의 중심에 도순동 화전민이 있었던 것이다.

법정사 항일운동의 봉기 격문이다.

“우리 조선은 일본에 탈취 당해 괴로워하고 있다.… 1918년(음) 9월 3일 오전 4시 하원리에 집합하라. 그래서 (음)9월 4일 대거 제주향(濟州鄕 : 제주시)을 습격하여 관리를 체포하고 보통 일본인을 추방하라.”

항일운동의 목적이 일본인 척결과 국권회복에 있음을 알 수 있다.

법정사무장항일운동과 관련해 선고된 형량을 보면(1919년 2월 4일) 실형 31명. 벌금 15명. 재판 전 옥사 2명, 수감 중 옥사 3명, 불기소 18명이 등이다. 연령대는 10대 2명, 20대 14명, 30대 19명, 40대 18명, 50대 9명, 60대 4명이다.

필자는 논문 「법정사 항일유적지 고찰」에서 법정사 항일유적지와 관련, 기존 연구에서 언급이 없는 내용을 새롭게 밝히거나 잘못을 부분을 지적했다.

조선총독부에서 발행한 「1918년 조선오만분일지형도」와 법정사항일운동 발상지 인근 화전민 후손들에 대한 구술과 현장 조사를 통해 법정사 인근 화전민들이 직접 항일운동에 참여했고, 해방 후 4‧3 사건 이전까지도 법정사 터에서 법당을 운영했음을 밝혔다. 그 중심에 월평동 백인화(이주부) 보살이 있었음을 확인할 수 있었다.

또한, 법정이내 서쪽에 사찰 기능을 하는 현) 법정사가 법정사무장항일 유적지와 아무런 관련이 없음도 밝혀냈다. 이 논문은 도순동 화전을 이해하는 기초 자료가 될 수 있다. 이에 법정사와 화전민의 관계를 설명함으로서 화전민들의 상황을 이어가고자 한다.

참고로, 백인화 보살은 봉려관 스님과 막연했던 보살로 제주4·3 당시 마지막까지 초집의 법당을 법정사지 옛터에 짓고 불공을 드렸다. 당시 이용했던 불타고 깨진 법당과 솥은 4·3사건으로 불에 탄 채로 남아 있다. 이후 백인화 보살은 법화사에 다니며 땅을 사찰에 시주해 공덕비가 경내에 남아있다.

법정사 무장항일운동의 재판기록 「정구용(鄭九鎔)복심판결문」에 ‘도순리 상동’이란 화전 이름이 등장한다. 정구용(鄭九鎔)복심판결문의 판결 이유는 검사의 양남구 신문조서에서 확인된다.

처음으로 (음력) 9월 3일 새벽에 34명이 산을 내려가 먼저 도순리 윗쪽 상동(上洞)으로 가 그곳에서 박 처사(朴處士)가 지휘하는 4, 5명씩이 여러 갈래로 나뉘어 민가에 있는 사람들에게 빨리 집을 나가 아군(我軍)에 가입하라고 명령, 만일 가입하지 않으면 목숨이 없다고 위협하여 5명 정도를 동아리에 가입시켜 놓았다.

이를 통해서 ‘도순 상동’이이 화전지임을 알 수 있다. 항일운동에 영남동 서치모르에서 20여 명이 추가 모집됨이 보여 400여 명의 항일운동 참여자 가운데 6.2%가 화전민이었고, 66인 열사의 9%가 화전민 들이었다.

한상봉 : 한라산 인문학 연구가

시간이 나는 대로 한라산을 찾아 화전민과 제주4.3의 흔적을 더듬는다.

그동안 조사한 자료를 바탕으로「제주의 잣성」,「비지정문화재100선」(공저), 「제주 4.3시기 군경주둔소」,「한라산의 지명」, 「남원읍 화전민 이야기」등을 출간했다. 학술논문으로 「법정사 항일유적지 고찰」을 발표했고, 「목축문화유산잣성보고서 (제주동부지역)」와 「2021년 신원미확인 제주4.3희생자 유해찿기 기초조사사업결과보고서」, 「한라산국립공원내 4.3유적지조사사업결과 보고서」등을 작성하는 일에도 참여했다.

<저작권자 ⓒ 서귀포사람들, 무단 전재 및 재배포 금지>

한상봉 다른기사보기