영남리에선 농사와 수눌음, 도순 피난지에선 돼지보다 비참

[한상봉의 ‘제주도 화전] (55) 영남동 화전민(5)

영남동에 언제 마을 형성됐는지 정확히 밝혀진 것이 없다. 방성칠의 난과 관련해 강제평이 종신형을 선고받았음이 대정읍지에 보인다. 그는 농민군 선군령(先軍領)이었고 직업은 농민이었다.

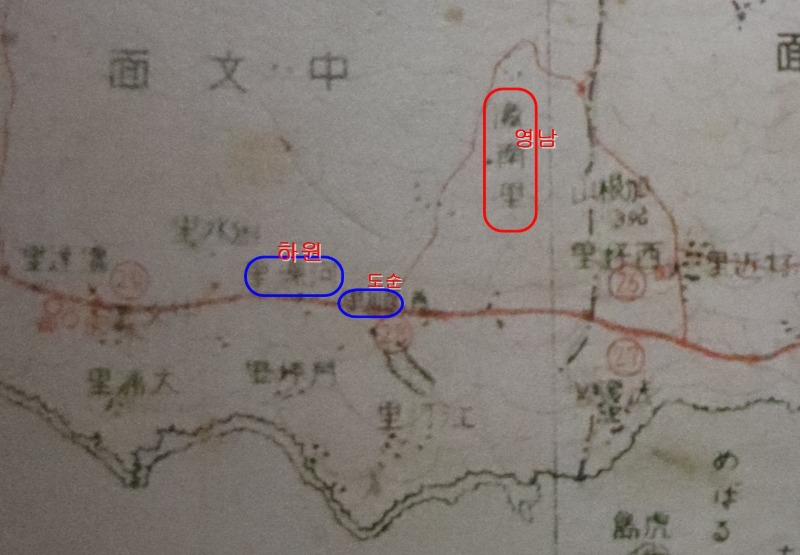

영남동 마을은 두 곳으로 나뉜다. 하나는 영남동 282번지를 중심으로 한 웃마을, 다른 곳은 영남동 123번지를 중심으로 동쪽 냇가에 이르는 아랫마을이다. 1914년 지적원도를 보면, 영남동 서치모르에는 웃마을 28호가, 아랫마을에는 모두 14호가 확인된다.

웃마을 거주자의 이름과 지번은 고여학(228), 고윤능(226), 고원홍(227), 문필권(290), 이재천(233), 문운갑(235), 이갑능(236), 고찬○(242), 이자춘(243), 김천년(241), 김두행(240), 고원흥(247), 김두일(246), 이득용(251), 이백훈(266), 문기홍(270), 강여홍(279), 문필○(280), 이자경(269), 문군석(278), 문필진(276), 박경흡(283), 이종선(287), 고사진(261), 이용구(244), 강인복(259), 이보겸(431) 등이다.

아랫마을 거주자와 지번은 강기백(107), 강여생(121), 강태호(123), 문여○(125), 김인평(127), 김순평(130), 강임준(135) 등이다. 이중 문필권과 문필○, 이자춘과 이자경, 김두행과 김두일, 김인평과 김순평 등은 각각 형제로 추정된다.

『잃어버린마을을 찿아서』 p27에 서치모르 김봉훈 훈장은 색달리 집에 불이나 영남동으로 이주를 했다는 기록이 있다. 마을엔 우물이 있었고 돌방아도 세 곳에 설치될 정도로 융성했다.

다음은 영남동에 살았던 몇 개 집안을 추적한 결과다.

■강임준

1918년 영남동의 구장을 했다는 기록이 『정구용복심판결문』에 보인다. 그 내용은 다음과 같다.

9월 3일 새벽, 긴 깃발 6개, 화승총 3개, 몽둥이 등을 가지고 법정사를 출발해서 서귀포를 습격할 계획이었다. 가장 먼저 좌면 영남리에 가서 격문을 배부하고 사람들을 강제적으로 징발하려고 이장 강임준(姜任俊)에게 민적부 제출을 강요했다. 이장이 요구에 불응(不應)하자 구타해서 부상을 입혔다.

위 내용으로 볼 때 강임준은 1914년 지적측량 이전부터 지속적으로 영남동에 살고 있었던 사실을 알 수 있다. 구장인 강임준은 민적부 제출을 거부했다 정구용에게 구타당했다. 이로 볼 때 강임준은 중문주재소 습격에 가담하지 않았을 것이다. 강임준은 냇가 옆 135번지에 살았다.

■이보겸

영남동 431번지에 살았다 영남동에선 다소 떨어진 서쪽에 살았으며, 후손은 현재 도순리에 살고 있다.

도순리 이항익의 부친은 이윤생(李潤生:1905), 할아버지는 1914년 지적원도에 올라가 있는 이보겸(李寶謙:1877)이다. 증조부 이기방(李起方:1846)은 대정면 우면 계산이(癸山而) 아래 경에 묘소가 보이고, 고조부 이신의(李信儀:1785)의 아내는 모동장에 묘가 있다. 묘소의 위치를 보면 고조 때까지는 대정에 살다 증조부 시절 증조모와 함께 영남동으로 이주한 것을 알 수 있다.

위와 관련 후손 이항익은 자신의 선대 중 증조부가 영남동으로 들어왔고, 할아버지를 영남동에서 낳으셨다고 증언했다. 이 씨 가족은 영남동 431번지로 1914년 지적원도와 일치하며 영남동 432번지의 산림을 소유했던 게 확인됐다. 물은 동쪽 냇가의 물을 이용했을 것으로 추정된다.

이항익의 증언에 따르면, 영남동에는 감자, 콩, 메밀 농사가 잘되었다. 주민들은 물물교환으로 살았으며 큰일(대소사) 때면 마을에서 땔감을 구하기 위해 계를 만들어 수놀음으로 해줬다. 영남동은 화전지역이라 쌀이 생산되지 않아 산에서 장작, 숯을 구워 강정동 등 해안마을로 가지고 가서 쌀, 고기로 바꾸어 갔다.

목축지로는 산록도로 위쪽 영남동 공동목장이 있었다. 제주4‧3이 일어나자 이윤생은 가족을 이끌고 도순동으로 내려왔다. 자신의 땅이 없는 도순리에선 남의 새밭(임야)을 개간해 병작했다. 따비로 땅을 파고 곡겡이로 땅을 일구어 산듸와 메밀을 갈았다. 나무를 해다 팔고, 쉐병작을 했다. 병작쉐를 키워준 대가로 두 마리 송아지 중 한 마리를 삯으로 가지기도 했다.

남의 동네에 내려와 살았기에 이웃집 방 한 칸을 빌어 7∼8명의 자녀와 함께 생활했다. 먹을 게 부족해 돼지도 먹지 않았다는 밀주시(느젱이 껍질)를 먹으며 1950년대를 넘겼다 했다.

한상봉 : 한라산 인문학 연구가

시간이 나는 대로 한라산을 찾아 화전민과 제주4.3의 흔적을 더듬는다.

그동안 조사한 자료를 바탕으로「제주의 잣성」,「비지정문화재100선」(공저), 「제주 4.3시기 군경주둔소」,「한라산의 지명」, 「남원읍 화전민 이야기」등을 출간했다. 학술논문으로 「법정사 항일유적지 고찰」을 발표했고, 「목축문화유산잣성보고서 (제주동부지역)」와 「2021년 신원미확인 제주4.3희생자 유해찿기 기초조사사업결과보고서」, 「한라산국립공원내 4.3유적지조사사업결과 보고서」등을 작성하는 일에도 참여했다.

<저작권자 ⓒ 서귀포사람들, 무단 전재 및 재배포 금지>

한상봉 다른기사보기