일주도로와 토지조사사업, 상문리 화전마을 해체 시작됐다

[한상봉의 ‘제주도 화전] (66) 중문동 상문리화전

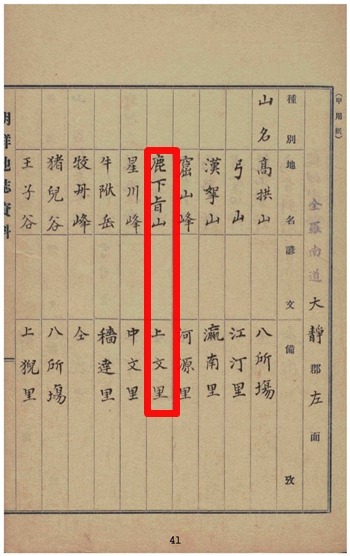

1911년 제작된 『조선지지자료』 전라남도 대정군 좌면 <산명(山名)>에는 ‘녹하지산(鹿下地山)’이 상문리(上文里)에 있다는 기록이 있다. <야평명(野坪命)>에는 鹿下地野(녹하지들 또는, 녹하지벵듸)라는 지명이 나오는데, 入所火田野(입소화전야)가 상문리에 있다는 내용이 있다. 入所火田野(입소화전야)는 ‘들어가서 화전을 일구던 들판’이라는 의미로 이해할 수 있다. 실제 상문리 화전지 일원에는 넓은 지역에 걸쳐 들판이 형성된 곳이 보이는데, 마실 물이 흐르는 하천이 화전지 주변에 위치한다.

이렇게 구성된 상문리 세대원들은 대선머들, 녹하지, 모른궤, 섯단동산(사단동), 윤못, 민모르 등의 자연촌에 흩어져 살았다.

위 화전지는 왜 상문리 지역에 형성됐을까?

하원동, 회수동, 중문동 어르신들의 구술에 따르면, 이 지역 사람들은 제주시로 갈 때 마을 → 섯단동산 → 녹하지오름 뒤를 돌아 주변 오름을 방향삼아 봉성리 ‘멍끌마을’과 ‘공초왓’을 지나 원동 → 유수암리를 거쳐 제주시로 다녔다. 필자는 상문리와 멍끌화전 사이에도 상천리 어오름화전이 있었다는 사실을 찾아냈다. 이처럼 사람들은 제주시로 갈 때 화전민들이 살았던 지역을 경유했다.

상문리 화전 지역에 살았던 사람들을 확인하기 위해 국가기록원에 있는 토지조사업 당시 지적원도를 분석했다. 중문동 1번지에서 200번지 필지를 분석한 결과 상문리에는 모두 47호가 살았는데, 이들은 밭 149필지, 임(林) 6필지를 소유했음을 확인했다.

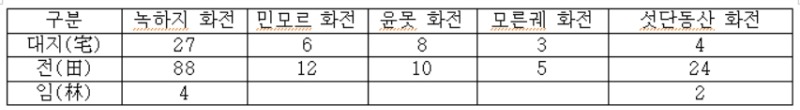

화전별 가구의 분포상황은 아래 표와 같다.

아래 표의 내용 중 섯단동산은 아랫마을인 회수, 중문 사람들이 소유한 밭이 많았기에 지역화전민이 오롯이 소유한 땅을 파악하는 것은 쉽지 않았다.

1904년의 『三郡戶口家間總册(삼군호구가간총책)』에 보이는 29호와 달리 1914년 토지조사사업 시기엔 가구 수가 늘어난 사실을 확인됐는데, 이는 1904년 당시 행정구역이 획정되지 않아 조사지역이 축소됐던 것으로 추정된다.

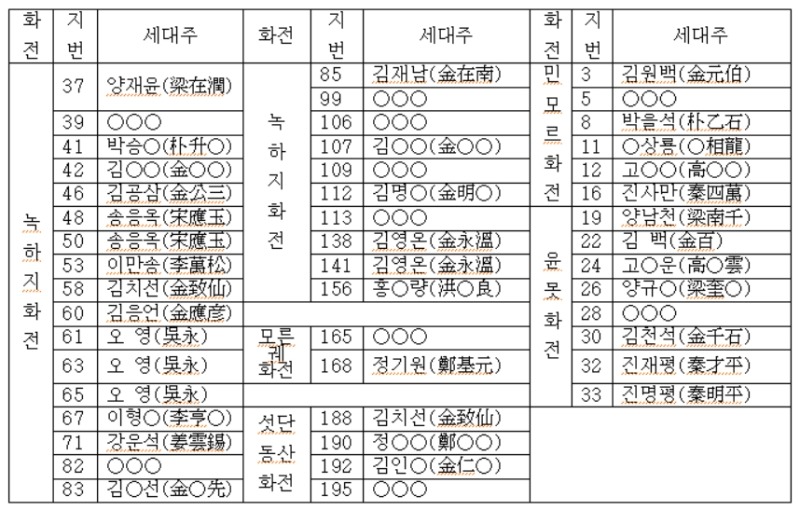

상문리 화전동의 번지별 세대주는 다음과 같다.

위 표에서 같은 이름이 중복되면서 다른 지번의 대지를 소유한 경우가 보이는데, 이는 아들 명의의 집을 가장 한 명의 이름으로 등기했기 때문일 것이다.

4년 뒤인 1918년에 제작된 「조선오만분일지형도」에는 표고장을 포함해 28채의 가옥만이 확인된다. 토지조사사업 이후 화전민들이 급속하게 타지로 이주했음을 알 수 있다.

이와 관련하여 마수다이치지(桝田一二)의 『제주도의 지리적연구 : 1934』를 보면 ‘1915년도 신작로가 생기면서 상문리 사람이 중문리로 이주했다.’라고 기록한 점에 주목할 필요가 있다.

토지조사사업에 따라 토지와 건물에 세금이 부과되고 산림령으로 화전이 금지되면서, 화전민들이 거주지를 떠난 것으로 볼 수 있다.

이후, 그나마 거주하던 화전민들은 670m 고지 국림담 인근에 살다가 1929년경 공작물철거령이 내려진 이후 아래쪽에 위치한 섯단동산(사단동 : 중문동 191번지 일원) 화전지에 몰려 든 것으로 추정된다.

이는 1918년 지도에 보이던 녹하지화전 집들이 1948년 항공사진에선 대부분 사라진 반면 1918년 세 채의 섯단동산 집이 1948년엔 최소 15호 이상으로 늘어남에서 이주상황을 알 수 있다.

실제 녹하지오름 북쪽 ‘원석이터’에 살았던 김○현은(1938생)은 가장 늦은 1947년에 섯단동산으로 이주했다고 한다.

상문리 화전마을로 이어지는 길은 두 세 갈래였다. 1918년 지도와 항공사진을 참조하면 동쪽 32번지 윤못화전과 3번지 민모르화전으로 이르는 길은 회수동 → 봉수왓→ 섯지방턱 → 백만원케 → 거린사슴오름 → 윤못화전으로 이어졌다. 그리고 멀게는 민모르오름 앞 표고장까지도 이어졌다.

서쪽에서 이어진 길은 두 갈래로 섯단동산 화전은 염수굴왓정도(하잣) → 등진모르 → 도련동산 → 섯단동산화전으로 이어진 후 모르궤화전과 녹하지오름 뒤로 이어졌다.

서쪽 다른 길은 가린냇도 → 보리조베기 → 언른산전 → 제비든밧 → 밭갈쉐장 → 녹하지오름 → 화전지로 이어졌다.

한상봉 : 한라산 인문학 연구가

시간이 나는 대로 한라산을 찾아 화전민과 제주4.3의 흔적을 더듬는다.

그동안 조사한 자료를 바탕으로「제주의 잣성」,「비지정문화재100선」(공저), 「제주 4.3시기 군경주둔소」,「한라산의 지명」, 「남원읍 화전민 이야기」등을 출간했다. 학술논문으로 「법정사 항일유적지 고찰」을 발표했고, 「목축문화유산잣성보고서 (제주동부지역)」와 「2021년 신원미확인 제주4.3희생자 유해찿기 기초조사사업결과보고서」, 「한라산국립공원내 4.3유적지조사사업결과 보고서」등을 작성하는 일에도 참여했다.

<저작권자 ⓒ 서귀포사람들, 무단 전재 및 재배포 금지>

한상봉 다른기사보기