중문리 위에 상문리, 민란에 가담한 사람들

[한상봉의 ‘제주도 화전] (65) 중문동 상문리화전

중문동은 중문관광단지와 해수욕장, 천제연폭포 등이 있어서 제주도 관광을 주도하는 지역이다. 관광단지 안에 수많은 볼거리와 편의시설이 있어서 여행객들, 특히 신혼부부들이 이곳을 방문해 추억을 쌓는다.

지금의 중문동에는 과거 상문리, 중문리, 하문리라 불리는 세 개의 마을이 있었다. 상문리는 중문동 1∼200번지로 과거 화전민이 살았던 지역이고, 중문리는 현 중문 중심지에 해당하며, 하문리는 중문 광관단지 천제연폭포 하단부 베릿내 포구에 10여 호 가량이 살던 마을이었다.

그 가운데 하문리는 중문 관광단지가 조성되며 사라졌고 그 자리에 마리나항이 조성됐다. 상문리는 섯단동산이 마지막까지 목장 화전을 이어가다 제주4·3사건 때 마을이 불에 타며 사라졌다가 1960년대 재건 됐다. 그런데 경제구조가 변하며 사람들이 마을을 다시 떠났고 하문리도 소멸됐다.

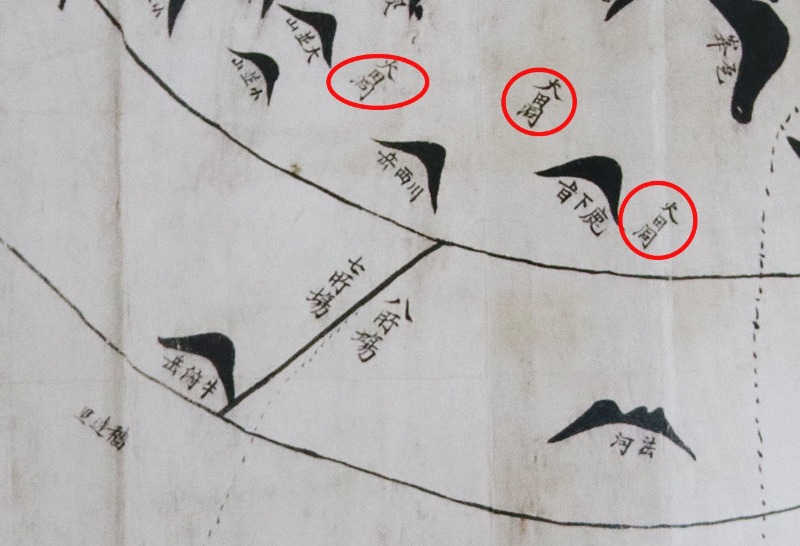

상문리에 화전이 있었다는 기록은 1899년 제작된 『제주군읍지』의 「제주지도」에서 찾아볼 수 있다. 이 지도에선 녹하지오름의 좌우에 火田洞(화전동)이 표시된 것이 보인다. 이는 조선 후반에 이미 녹하지오름 주변에 화전마을이 형성돼 있음을 알게 하는 대목이다.

조선말기에 해당하던 1896년, 고종은 아관파천에서 돌아왔고 이듬해 1897년 대한제국을 선포했다. 고종은 광무개혁을 실시고 황실의 권위를 높이고 황권(皇權)을 강화하기 위해 내장원을 두어 세금을 징수하고 관리하게 했다. 세수확대 정책을 취한 것인데 이는 백성들에게 부담으로 작용했다.

제주도에서도 국가 땅인 목장지에 과중한 세금이 부과돼 화전민들의 원성이 높아졌다. 1898년 ‘무등이왓’ 화전민 방성칠의 주도로 민란이 발생한 이유도 이 때문이다. 상문리의 사정도 크게 다를 바가 없었다.

화전을 일구며 살던 이들에게 과한 세금이 부과되자 1898년 방성칠(房星七)이 주동하여 민란을 일으킨다. 이 민란에 상문리 사람 양명모(梁明模, 35세, 전 좌수 15년 형), 상문리 양용이(梁用已, 44세, 농업, 종신형, 선군령(先軍領)), 녹하지 박신길(朴信吉, 47세, 농업, 종신형) 등이 참여해 형을 살았다.

민란에 참여해 형을 산 이들의 나이 대를 보면 활발히 농사를 짓던 30대 중반에서 40대 후반에 이른 사람들이었다. 모두 가정경제를 이끌어 가야하는 가장들이 민란에 가담했다는 데서 화전세 징수가 얼마나 혹독했는지 짐작할 수 있다.

3년 뒤인 1901년 이재수의 난(신축민란)이 발생했다. 난이 평정되자 제주에 평리원(平理院) 안종덕(安鍾悳) 검사가 파견됐다. 그가 희생자 명단을 집계한 『삼군평민교민물고성책(三郡平民敎民物故成冊)』 에도 상문리 화전민의 이름이 등장한다.

박찬식은 『1901년 제주민란연구:2013』에서 이 문서를 이용하며 상문리 김종필(金宗弼), 김권삼(金權三), 김철생(金哲生) 등 세 명이 희생되었다고 했다. 상문리 화전지에 살던 천주교 신자들이 희생된 것이다. 그런데 1914년 조선총독부가 토지조사사업을 시행하고 작성한 문서에는 세 명 희생자의 이름이 나타나질 않는다. 어느 번지에 살았는지 확인할 수 없다.

1904년 『三郡戶口家間總册(삼군호구가간총책)』에는 상문리에 대해 ‘웃중문의 연가는 29호이다. 남자 35명과 여자 25명을 합하여 70명이고 초가는 70칸이다.(上文 煙家二十九戶, 男三十五口 女三十五口,合七十口, 草家七十間)’라고 기록됐다. 웃중문이 상문리로 추정된다.

초가집 70칸은 평균 한 집에 평균 2.4칸(問)을 가졌음을 의미하며, 화전 한 가구가 두 채를 가졌다면 1.2칸의 집을 가지고 있음을 알게 한다. 칸은 초가집의 기둥과 기둥 사이를 이르는 단위로 민간에선 3칸 집이 평균이다.

이로 봤을 때 중문동 화전민들이 이용한 집은 세 칸 집이 안 되는 크기였고 세 칸 이상을 소유한 집은 드물었을 것으로 추정할 수 있다. 또한, 위 기록은 일제강점기 이전 상문리의 세대수를 알게 해주고 있는데 29호 70명이면 호당 2.4명이 세대원을 구성하고 있음도 알 수 있다.

한상봉 : 한라산 인문학 연구가

시간이 나는 대로 한라산을 찾아 화전민과 제주4.3의 흔적을 더듬는다.

그동안 조사한 자료를 바탕으로「제주의 잣성」,「비지정문화재100선」(공저), 「제주 4.3시기 군경주둔소」,「한라산의 지명」, 「남원읍 화전민 이야기」등을 출간했다. 학술논문으로 「법정사 항일유적지 고찰」을 발표했고, 「목축문화유산잣성보고서 (제주동부지역)」와 「2021년 신원미확인 제주4.3희생자 유해찿기 기초조사사업결과보고서」, 「한라산국립공원내 4.3유적지조사사업결과 보고서」등을 작성하는 일에도 참여했다.

<저작권자 ⓒ 서귀포사람들, 무단 전재 및 재배포 금지>

한상봉 다른기사보기