꽃잎 떨어지는 날에는 황톳빛 자리물회가 제맛

[동네 맛집 ⑭] 위미리 다래회식당

감귤꽃이 마치 소금을 뿌려놓은 것처럼 하얗게 장식했다. 그리고 5월에 접어들자 약속이나 한 듯 하나둘 꽃잎을 떨구기 시작했다. 하얀 꽃의 장렬한 낙화, 그런데 농부에겐 그걸 감상할 여유가 없다. 진딧물, 곰팡이병 예방에 비상이 걸렸다.

오전에 농약을 뿌리고, 밀린 잡다한 일을 처리하고 나니 저녁이다. 피곤도 하고 갈증도 몰려오는데, 이런 날은 제철 자리물회가 최고다. 어디로 갈까 고민하다가 가까운 ‘다래회식당’으로 갔다.

저녁에 동네 식당을 가는 건 참으로 부담스러운 일이다. 일단, 아는 사람이 문을 열고 들어오면 인사를 해야 하는데, 횟수가 잦아지면 식사에 리듬이 끊긴다. 게다가 술 드신 어르신을 만나기라도 하는 날은 어떻게 살고 있는지, 아이들은 잘 있는지 등 각종 질문에 답해야 한다. 그래도 이런 난관을 무릅쓰고 다래회식당으로 들어선 건, 두 가지 이유에서다. 입맛 저격하는 향토적인 물회를 먹을 수 있는 점과, 고인이 된 오승철 시인의 작품을 잠시라도 되새길 수 있는 점이다.

세 사람 분 자리물회를 주문했는데, 금새 찬이 깔렸다. 김치와 무채, 무말랭이장아찌, 고등어구이인데, 난 이 가운데 고등어구이를 특별히 좋아한다. 찬이 깔리자마자 물회가 바로 따라 나왔다.

잘게 썬 자리돔에 오이와 무, 부추 등 채소를 썰어놓고 된장으로 양념을 했다. 황토색 국물은 새마을운동 이전 우리 마을의 색깔이다. 국물 한 숟가락 뜨니, 산초(제피)의 톡 쏘는 향기가 몸으로 스민다. 건더기를 뜨고 입에 넣었다. 부드럽고 쫄깃한 자리돔과 시원하고 향긋한 무채, 오이의 느낌이 조화롭다. 고추장 양념에 설탕을 넣어서 싸구려 맛을 내는 관광지 물회와는 비교할 수 없는 맛이다.

주인 삼춘은 밥을 먹는 동안에도 밥과 고등어구이를 더 내오고, 다른 반찬까지 덤으로 내줬다. 참으로 황송한 대접을 받았다.

주인 삼춘은 보목리에 가면 자리돔을 장만해주기 때문에 거기서만 구입한다고 했다. 그리고 요즘은 바다에서 많이 잡혀 가격이 좀 내렸다며 1킬로에 1만원이면 구입할 수 있다고 했다.

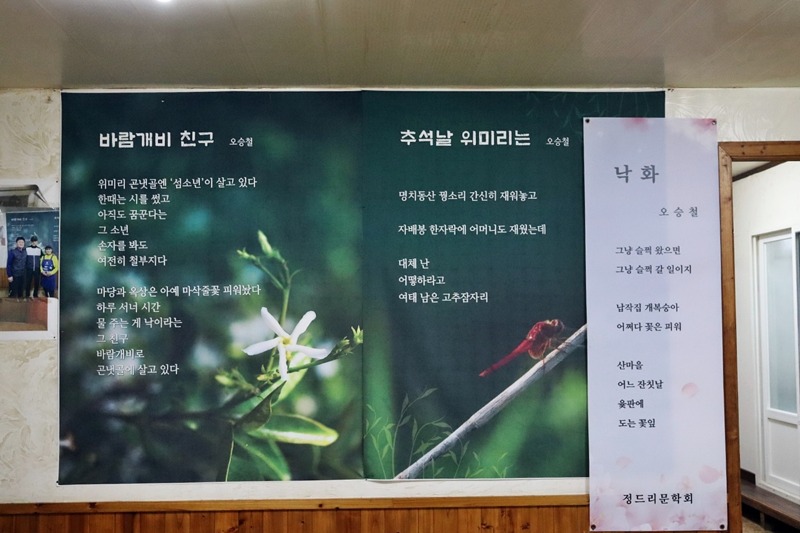

이제 오승철 시인 얘기를 시작할 차례. 이 음식점 벽에는 항상 오 시인의 작품을 담은 현수막이 걸려있다. 20년도 넘은 식당인데, 개업할 때부터 지금까지 그랬다. 주인 삼춘은 시인의 형인데, 동생이 어려서 문단에 이름을 올린 후 제주도를 대표하는 시인이 된 게 자랑스러운 모양이다.

우리가 간 날에도 ‘바람개비 친구’, ‘추석날 위미리는’, ‘낙화’, ‘섬동백’, ‘셔?’ 등 다섯 작품이 걸렸다. 모두 향토색이 짙은 작품인데, ‘셔?’는 제주어의 맛을 주제로 삼은 작품이어서 이미 큰 사랑을 받았다. 이날 내가 물회를 먹으면서 마음에 끌린 건 ‘낙화’.

개복숭아 꽃잎이 떨어지는 걸 보고 ‘슬쩍 왔으면/ 슬쩍 갈일이지’라고 시작하는 대목에서 1년 전 떠난 시인을 떠올렸다. 내 과수원에서 채 감상하지 못한 떨어지는 꽃잎의 쓸쓸함, 그걸 다래식당에서 가슴에 담았다.

밥을 먹고 있는데, 마을 선배가 우리가 먹은 음식 값까지 지불하고 갔다. 슬쩍 왔다가 슬쩍 갈 걸 그랬나?

서귀포시 남원읍 태위로 214. 자리물회 1만3000원, 백반정식 1만 원

<저작권자 ⓒ 서귀포사람들, 무단 전재 및 재배포 금지>

장태욱 다른기사보기