남영호 참사 53년, 망각의 사슬 끊는 긴 여정을 시작합니다

[기억의 재구성, 남영호 참사 ①]

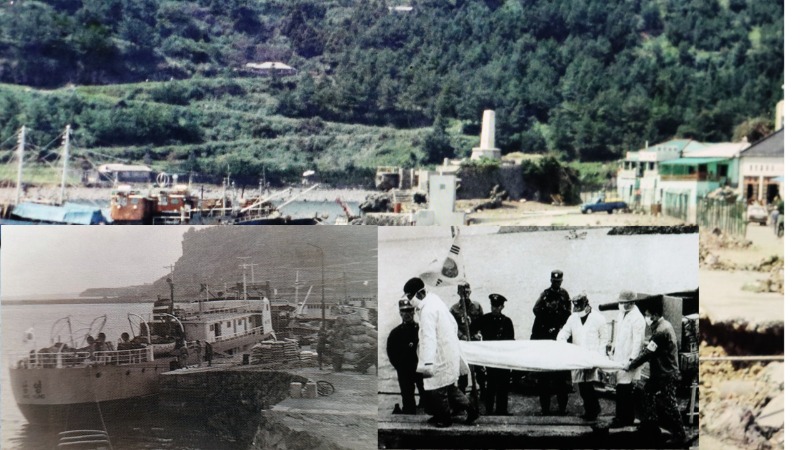

서귀포의 12월, 남영호 참사의 기억이 뇌리에 되살아나는 계절이다. 53년 전, 300명이 넘은 무고한 생명은 차가운 12월의 바닷속에서 억울하게 생을 마감했다.

1970년 12월 15일 새벽 1시27분, 남해 여수 인근 소리도 앞바다에서 여객선 남영호(南榮號)가 파도의 충격으로 기울어졌다. 바닷물이 객실로 들어오기 시작하자, 사람들은 살기 위해 버둥댔다. 배가 기우는 동안, 선장은 무선으로 구조요청을 보냈지만 해양경찰은 12시간 가까이 현장에 구조대를 파견하지 않았다. 당일 오전 8시25분경 인근을 지나던 일본 어선이 최초로 구조에 나섰고, 일본 어업 순시선이 출동해 소수 생존자를 구출했다. 한국 해경은 사고가 발생한지 12시간이 지난 후에야 마지못해 현장에 출동했다.

결과적으로 ‘최소’ 319명, ‘최대’ 337명이 목숨을 잃었고 남자 6명, 여자 6명 등 총 12명만 살아남았다.

정부가 사건을 수습하기 위해 남영호조난수습대책본부를 구성했는데, 당시 대책본부가 책정한 사망자 보상금은 1인당 69만원에 불과했다.

1971년 6월, 부산지방법원에서 열린 재판에서 선장에게는 금고 3년, 선주는 금고 6개월과 벌금 3만원, 통신장은 벌금 1만원이 선고됐다. 부산지방해운국 부두관리사무소 직원, 해경 통신과 직원 등에게는 모두 무죄가 선고됐다.

해난 사고로는 전국에서 가장 많은 사람의 목숨을 앗아간 참사였다. 제주4․3 이후 도내에서 가장 많은 인명이 희생된 참사였지만, 아무도 제대로 책임을 지지 않았다.

그리고 아직까지 사회는 이 참사를 공식적으로 기억하지 않는다. 삼풍백화점 참사나 세월호 참사에 국가와 사회는 한목소리로 ‘위로’와 ‘치유’, ‘재발 방지’를 외치는데, 이상하게도 남영호 앞에선 약속이나 한 듯 모두 침묵한다.

사건이 발생한 시기가 국가폭력이 난무하던 박정희 집권 시절이었다는 점을 한 원인으로 들 수 있다. 게다가, 초창기 남영호 참사를 경쟁적으로 보도하던 언론이 불과 열흘이 지나지 않아 보도를 접은 것도 이유가 된다. 게다가 남영호 참사 이후 서귀포항에 세워졌던 위령탑이 1982년 사람이 눈길이 닿지 않는 돈네코 인근으로 옮겨진 것도 결정적 원인이었다.

종합하면 정권과 언론, 지역 토호세력이 합작해 남영호 참사에 대한 사회적 망각을 강요한 것이다. 그리고 망각은 적어도 2014년 4월 16일, 세월호 참사가 발생할 때까지는 지속됐다.

그런데 세월호 참사가 발생하면서, 사회는 참사에 대해 국가의 책임을 묻기 시작했다. 그리고 잊혔던 남영호라는 이름을 부르는 목소리가 들리기 시작했다.

(사)기록과 기억은 시민독립언론 [서귀포사람들]과 함께 남영호를 기억하고 사건을 재구성하는 긴 여정을 시작한다. 시민의 머릿속에 남아 있는 남영호에 대한 기억의 퍼즐을 모으고, 여기저기 흩어진 기록의 파편을 맞출 것이다.

우리는 진실의 조각을 맞추는 일은 상처를 치유하고 공동체의 결속을 다지며, 사회의 정의를 바로 세우는 일임을 잘 알고 있다. 강요된 망각의 사슬을 끊고 진실의 조각을 맞추는 일에 시민의 관심과 동참을 당부한다.

<저작권자 ⓒ 서귀포사람들, 무단 전재 및 재배포 금지>

(사)기록과 기억 다른기사보기